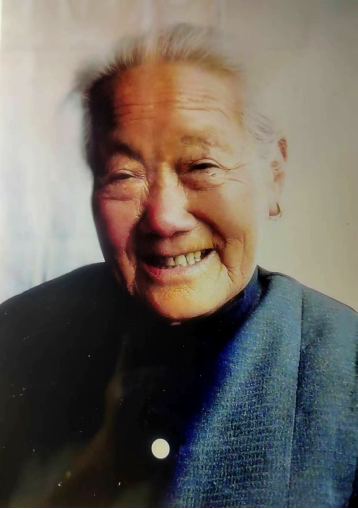

回忆母亲一些事

图/文 赵志胜

母亲获奖

母亲一生获过六次奖:三次评为“好婆婆”,两次评为“五好家庭”,一次评为“长安县三八红旗手”。

母亲获奖,实至名归。

母亲一生,坎坎坷坷,风风雨雨,实在不易!吃苦耐劳,勤俭节约,是中国劳动妇女共有的精神品质。而母亲最受称赞的有二:一是善待媳妇,善处家庭关系;二是善待乡亲,乐善好施,乐于助人。毋亲坚信,以好换好,可以换来更好,以爱换爱,可以换来大爱(当然也有非此情况的)。

就说婆媳关系吧,母亲常说,咱不能用旧的一套来要求人家新时代的媳妇,媳妇也是人,是人就有地位,就有权利,应该像女儿一样,自由而快乐地生活着,不应该另眼看待,不应该提出过分要求。媳妇不会做的事(譬如针线活)要慢慢去教,媳妇说错了话做错了事,要善意指教,不要在背后乱叨叨,更不可恶言相诋。媳妇啥活干得好.啥事做得嘹,就要夸奖,就要表扬;媳妇长时间没回娘家,就要提醒提醒;你给儿子女儿缝了新衣裳,也得用这样待遇对待媳妇,客人拿来好吃的,大家同桌共享。母亲这样想、这样说,也是这样做的。大媳妇在西安城里工作,很忙,带着三个孩子,平时较少回家看母亲,母亲理解、包容,毫无怨言,反转过来,隔三差五,带着吃货和自缝的小衣物进城去看媳妇、看孙子,虽然只小住几日(住房紧张,不好待),但总要帮着擦擦洗洗、缝缝补补,总是怀着愧疚之心依依不舍离开。二媳妇多年在大队电磨子上班,后来又去城里打工、开餐馆,二儿子先在大队当会计,后去引镇私企上班,四个孩子全放在家里,母亲一个人操持家务,做饭、缝补衣服、照料孩子,抽空还要去街上购物,去地里瞧庄稼……试想母亲如此这般,你当媳妇的能不好吗?两个媳妇,一个赛过一个,都是敬老模范,都是响当当的大孝子。大媳妇,过一月两月要接母亲去城里吃顿好饭,逛逛街景,二媳妇在乡下也时不时买个油饼油糕、饼干点心给母亲吃,只要邻村有电影有戏,必用架子车拉着母亲去看。一会儿你买顶帽子,一会儿我买条围巾,一会儿你买副老花镜,一会儿我买部收音机,她们为母亲镶了满口假牙,能吃核桃、苹果,还能嗑瓜子,母亲见人就夸媳妇好。

母亲一生不迷神、不信鬼,但天生善心,常做善事。

母亲手巧,掌握多种技艺。她会剪裁衣裳,会剪窗花,会剪福字喜字,还会给亡灵糊纸衣、制作夜路幡子(旧指引魂幡,出殡时孝子手执的狭长像幡的东西),也谙熟红白喜事礼仪,村里掌握这种技艺的人极少,而用到的机会又极频。母亲经常被请,她从不拒绝推辞。后来干脆自带工具和材料,上门服务,每次费时老半天,有时连饭都顾不得吃。

我的同学好友王自立有一年携妻返回故里为妻看病,母亲帮其四处寻医,一天下午去稻地江村直到晚上九点才返回(小脚老人步行) 。困难时期多数人家粮不够吃,赵育州(时在柞水县工作)父母年迈多病,有几天几乎断炊,母亲闻讯带上十几斤米面忙送过去,解了燃眉之急。村民赵仁孝(也是我的同窗好友)孩子多,日子过得紧,常向母亲借钱,十块八块、五十一百,均予满足,没还的钱,后来连要也不要了。好友赵堂堂,父母年迈,收入绵薄,常帮我家干活,母亲除付给足量报酬,还常央我送去吃货衣物。爸爸爷(二位叔父之父)突然病故,一时弄不到合适棺木,母亲毫不犹豫让出自家备用棺木,后来连钱都未收。

母亲经常教导我们,眼睛不要老盯着有钱人,要多关心有困难的人,能帮尽量帮,能济只管济。用时兴话说,帮助别人,快乐自己。

管饭专业户

母亲针线活做得出色,饭也做得超群。因为常给上头来的干部做饭吃,人们管她叫“管饭专业户”。

母亲说她刚过门(结婚)那阵儿,做饭也不行,不仅花样单一,而且口味欠佳,常遭公婆嫌弃。后来跟别人学,不断实践,不断摸索,不断总结,逐步掌握了农村常用的厨艺。过去农村的饭食比较简单,不是面条馍,就是米饭粥,能吃饱肚子就算不错了。随着时代的变迁,生活的改善,饭食的花样也在不断翻新。就说面吧,有汤面,粘(音然)面、米儿面、包谷糁糁面、清汤面、浆水面、糊汤面、麻什面、碎面、长面(常加哨子)、面皮子,还有常吃的biang biang面。再说馍吧,有蒸馍、锅盔、饼子(煎饼)、油旋子(酥饼)、礼馍(曲连子、枣糕子、花花馍等)、包子(豆腐包、萝卜包、地软包、糖包、肉包、豆沙包)、花卷等。这么多花样,母亲都能做得美味可口,人吃人爱。母亲说,要做好每一种饭食,都得在每个环节上苦下功夫。就说面条吧,先得淘好麦子,搭好磨子(磨好面)。麦子必须淘净晾干(但不能过干,得留一定水分)。磨面得磨五六遍(音cān),最好取头遍二遍的(又白又细)。擀面前,一定要把面和匀揉到。和面要以季节定硬软,夏天稍硬,冬天稍软(面中要加少许盐)。揉面中间要饧半小时。擀面用力要适中,薄厚要均匀,煮面要掌握好火候,不能煮得太过……每个环节都有讲究,都有功夫,一步都不能马虎。

母亲最拿手的面食要数油旋子和凉皮子,母亲烙的油旋子(面粉中和上油烙成)酥松易碎,层多好吃。因为用油多,不经济,所以不常吃。母亲蒸的凉皮子特别劲道,薄厚适中,调好汁水(自酿米醋、油泼辣子、芥末、芝麻酱、食盐混合之),吃起特别爽口,特别舒心,吃了还想吃。这种面食做起来费时费工,又是凉着吃,所以也不常吃。

母亲还常做调和米饭(米煮过七八成后捞出来,加入少量红白萝卜和豆腐青菜及食盐再蒸半小时),既省事又好吃。

每年收获的少量豆类,母亲是这样安排处理的:绿豆生豆芽、熬稀饭(叫米汤);黄豆换豆腐、生豆芽,或下在麻什汤面里;小豆蒸包子、下在稀饭里。

母亲会做豆辨酱,会做豆腐乳,会做醋,会做事酒(用粮食酿成的米酒,过年过会过事招待亲朋好反),还会做豌豆、绿豆粉条子。

过去,农村很少炒菜,不是熬(煮)就是蒸。家里过红白大事,要请大厨料理,过小事(小孩满月、儿女定婚、过年过会)客人较多,母亲也能做出几桌子,虽不属“八碗”“十二件子”,但样样也够多的,什么红烧肉、粉蒸肉、丸子、肘子,什么烧豆腐、炒粉条、炝莲菜、甜盘子,还有凉拌豆芽、凉拌三丝、大杂烩等。

多年来,母亲做,晚辈帮,边看边学,耳濡目染,不知不觉也都学会了。姐姐后来的厨艺绝不亚于母亲,大媳妇培玉也不示弱。有一年,侄女娟英和侄女婿王琦定婚,她妈金艾在城里做生意,一时脱不开身,培玉正好在家,经过一番筹划准备,硬是整出了满满一桌子,吃者无不点赞。表兄王智君,知书达礼,颇有眼力,当场惊叹道:“真没想到一个文弱秀女,竟能做出这等美味佳肴,太神奇太神奇了!”二媳妇和儿子在西安城里开起小餐馆,一开就是好几年。

母亲离开我们十好几年了,我们一道在思念着她。我们一端起碗,一拿起筷子,便回味起她为我们精心烹调的饭食。

作者简介:赵志胜,陕西学前师范学院人文学院(原陕西教育学院中文系)退休教师。退休后热爱旅游、参观各种展览,一直热衷收藏烟标,门票,打火机等,闲暇时间喜欢阅读文学作品,阅报剪辑收藏资料,写了几十篇回忆性散文,搜集整理陕西方言书证6000余条。

编辑:王 颖

审核:赵新峰